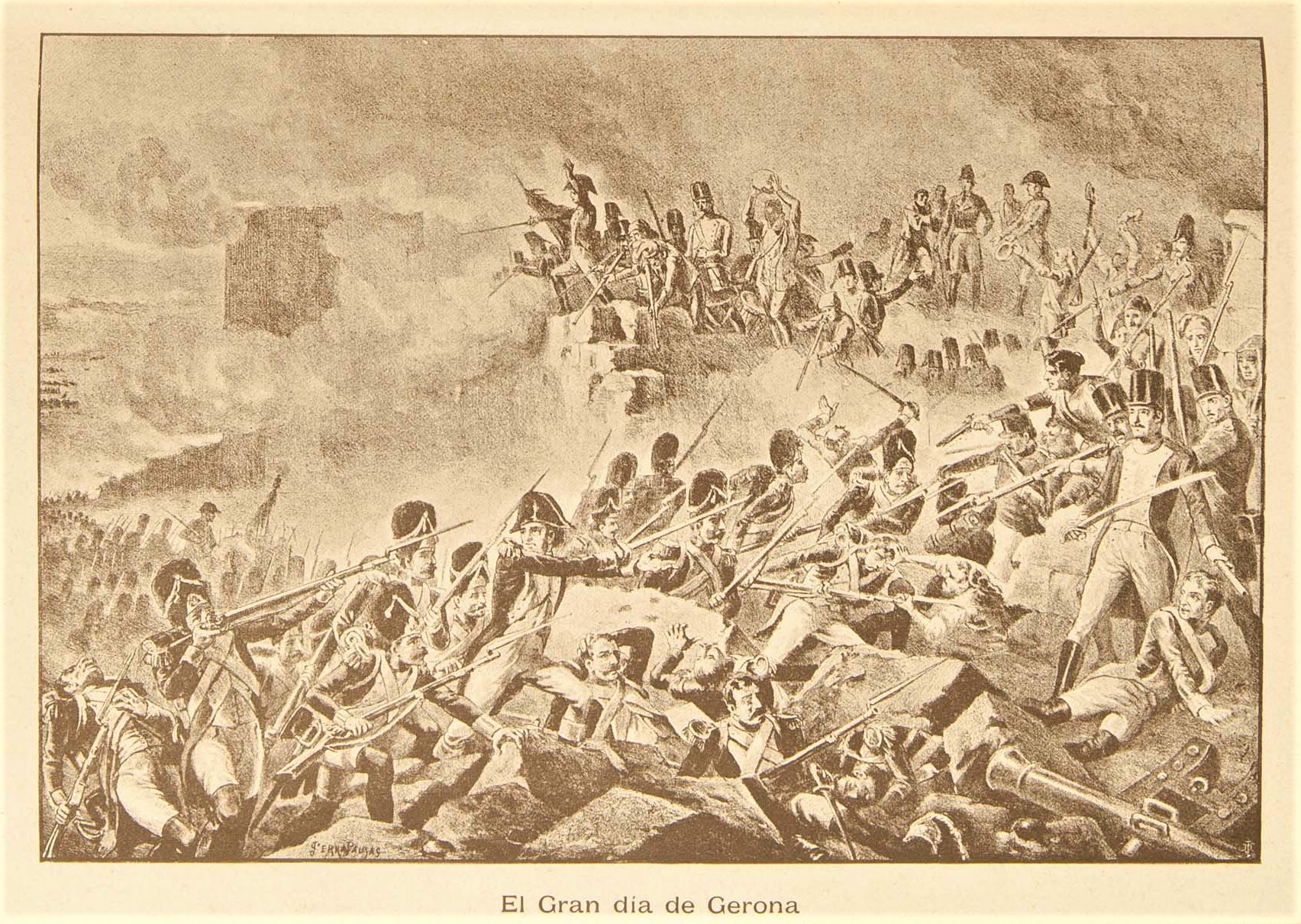

En els seus primers relats juvenils, Blasco Ibáñez es va remuntar al passat llegendari de la seua València natal, entroncant amb la tendència historicista de la Renaixença. De tornada a aqueixa Edat mitjana on la guerra i també l’amor enfrontava a àrabs i cristians, el novell escriptor també va prestar la seua atenció al mateix rei Jaume el Conqueridor. Així es verifica en el conte que hui reproduïm: «La espada del templario», publicat en l’Almanac de Las Provincias de 1887, i incorporat aqueix mateix any en el volum Fantasías (leyendas y tradiciones)

La espada del templario

(leyenda provenzal)

Nobles señores del castillo, que sentados junto al blasonado hogar contempláis en silencio las mil chispas que brotan de los ennegrecidos leños y danzan por entre las llamas; viejos escuderos de rostro curtido y cuerpo lleno de cicatrices, que en este momento tal vez revolvéis en vuestra memoria los recuerdos de terribles combates y audaces aventuras; vetustas dueñas, que incesantemente hacéis correr entre los dedos las gruesas cuentas del rosario; garridas doncellas, de límpida mirada y frente ruborosa, y vosotros, hermosos pajes de blonda cabellera, que comenzáis a sentir en vuestros pechos los efectos del amor: escuchadme todos.

No voy a entreteneros, cual otras noches, con historias de amores entre hadas y silfos, ni tampoco con la relación de las guerras entre los hijos del fuego y del viento.

Voy a contaros la historia de una espada que más de una vez, valientes guerreros, al agitarse en medio del combate, ha inflamado de entusiasmo vuestros pechos y os ha dado nuevas fuerzas para luchar.

En mi relación abundan los hechos maravillosos, y si después de escucharlos os resistís a creerlos, no me culpéis a mí; yo os los cuento tal como llegaron a mis oídos, de boca en boca y a través de muchos años. Oídme, pues.

I

La tercera vigilia acababa de sonar en lo alto de la gran torre de honor del castillo de Monzón, y todavía el caballero templario don Pedro de Peñafiel devoraba en su estancia, y a la rojiza luz de una lámpara, las líneas escritas en aquel viejo y amarillento pergamino.

Con aquella noche ya eran tres las que se entregaba a la lectura de semejante documento.

Y por cierto que no era aquella la ocupación más propia para un caballero que debía partir dentro de poco tiempo a guerrear con los infieles de Palestina.

Don Pedro era considerado por sus hermanos de orden, los templarios, poco menos que como un loco.

Estaba poseído de la idea de llevar a cabo grandes proezas, y este deseo era el que le impulsaba a partir a Tierra Santa, sin duda para alcanzar, matando sarracenos, el perdón de algún grave pecado cometido antes de tomar el hábito de templario.

La atención que le merecía el pergamino se comprendía al conocer su contenido.

Hablaba a los instintos bélicos del caballero, y decía así, en el latín bárbaro propio de la época:

«¡Oh, tú!, quienquiera que leyeres estas mis palabras; si no eres guerrero, separa tus ojos de ellas.

Hablo a los paladines de brazo de hierro, en cuyo pecho se abriga la virtud y el santo deseo de batallar por el débil y el oprimido.

Para ellos es el fruto de mis largos estudios y el resultado de mis relaciones con los seres sobrenaturales que mudan con su poder la faz de la tierra.

Obedeciendo a mis conjuros y evocaciones, ellos me rodearon obedientes para crear su objeto cual no existe otro en el mundo.

Es una espada que hará invencible al caudillo que la posea. Para fabricarla, los gnomos extrajeron los metales de la tierra, los diablos forjáronla en sus fraguas y las hadas hicieron su empuñadura, dándole el poder sobrenatural que posee.

Yo la deposité en las ruinas que existen en las cercanías del castillo de Monzón, y allí permanecerá siglos enteros, si no va a apoderarse de ella algún adalid que, con su lanza, siembre el espanto en los combates.

Guárdanla legiones de seres infernales, y para alcanzarla es preciso batallar con ellos sin arma alguna, y pasar por otras mil pruebas que demuestren un valor sobrenatural.

¡Oh guerrero que esto leas!, piensa que con tal espada serás el terror del Universo».

No decía otra cosa el pergamino; pero don Pedro sabía, además, que era obra de un viejo mago, muerto un siglo antes, y que muchos valientes caballeros que marcharon a las ruinas en busca de la espada misteriosa, habían perecido víctimas sin duda del más terrible espanto.

Aquella noche, como las otras, el templario leyó varias veces el viejo documento; pero convencido, por fin, de que nada nuevo podía sacar de él, levantose de su sitial y abrió los vidrios de la ojival ventana que rasgaba uno de los muros de la estancia.

El aire de la noche refrescó su ardiente cabeza.

Desde la ventana vio los negruzcos muros y torreones que rodeaban el castillo, la luna que argentaba las aguas del torrente que rugía entre rocas al pie de la fortaleza, y el vecino bosque, en el centro del cual, según la opinión popular, existían las ruinas citadas por el mágico.

Mucho tiempo permaneció inmóvil, contemplando aquel infinito grupo de árboles, que semejaba un colosal monstruo pardusco tendido sobre la llanura; pero, por fin, sacudió la cabeza como quien toma una resolución definitiva, despojose de la espada, tomó el birrete, y embozándose en el blanco manto, salió de la estancia.

Poco tiempo después oyose el rechinar de una puertecita de hierro situada a espaldas del castillo, y apareció don Pedro saltando por las rocas, montaña abajo, como un blanco fantasma.

II

No tardó en internarse en la frondosidad del cercano bosque.

Apenas hubo dado por él algunos pasos, cuando experimentó una intranquilidad muy cercana al pavor.

El aspecto que el bosque presentaba no podía inspirar otro sentimiento a don Pedro, que iba desarmado y solo.

El silencio era absoluto, y solo allá, a lo lejos, semejante al zumbido de una colosal colmena, escuchábase el rugido del torrente.

La luna, al bañar con su luz los troncos y el ramaje de las centenarias encinas, les daba el aspecto de gigantescos fantasmas, extendiendo sus brazos amenazantes, y los pasos del templario resonaban sobre las piedras con un ruido fatídico y extraño.

El templario no se dejó dominar por ninguna impresión pavorosa, y siguió adelante, animado por su voluntad firmísima y por el deseo que le aguijoneaba en aquella aventura.

Por fin, después de algún tiempo, llegó a un punto en que el camino desaparecía entre espesas e incultas malezas.

Aquel era el límite, desde bastantes años, de toda planta humana, por su proximidad a las ruinas.

Don Pedro, al encontrarse allí, se detuvo indeciso.

Durante algunos instantes permaneció inmóvil; pero, por fin, su deseo pudo más que el instinto que le impulsaba a retroceder, y poniendo la mano sobre la roja cruz que ornaba su blanco manto, se sintió animado por la fe, y siguió adelante, penetrando denodadamente entre los matorrales.

Desde aquel momento caminó como un autómata, guiado por una fuerza superior.

Las ramas hacían jirones sus blancas vestiduras, las ortigas pinchaban sus carnes, y a pesar de esto él seguía atravesando sin cesar aquel dédalo de follaje.

De pronto se extendió ante su vista una ancha plazoleta, en el centro de la cual, negras y disformes, aparecían las ruinas.

Alumbradas por el astro nocturno, ofrecían el aspecto de un colosal esqueleto.

Por algunos momentos don Pedro las contempló con terror, escondido entre el ramaje; por fin, rompió los últimos matorrales y penetró osadamente en la replaza.

Apenas puso en ella los pies, cuando la escena cambió por completo, y la tranquilidad que reinaba en aquel lugar trocose en infernal barahúnda.

Los árboles agitaron su cabellera de ramas como a influjos del huracán, el cielo pareció nublarse, y el templario percibió en el espacio algo como batir de alas de seres invisibles.

Las piedras saltaron para chocarse y producir una armonía extraña, infernal y ensordecedora, y la tierra quemó las plantas del atrevido caballero.

Miró al cielo y lo vio cubierto por legiones de seres de forma extraña y mirada amenazante, y al volver los ojos al suelo pudo verlo ocupado por numerosos grupos de diminutos gnomos, que le contemplaban con rostro burlón.

Y al mismo tiempo, miríadas de seres impalpables e indefinibles, semejantes a llamas azuladas o a fuegos fatuos, surcaban el espacio, le envolvían en fantástica ronda, y cerniéndose sobre su cabeza venían a oprimírsela como un círculo de hierro.

Aquello era un embudo de luz pálida, girando vertiginosamente a su alrededor.

Automáticamente llevose la mano al costado, pero al no encontrar su espada, comenzó a dar con sus puños golpes en el vacío, disipando por cortos momentos aquel enjambre, que al instante volvía a estrecharle entre sus círculos.

Algún tiempo duró aquella lucha tan estéril como extraña.

El caballero sintió, por fin, cansancio en su brazo, y un sudor frío, tan propio de la fatiga como del terror, comenzó a correr por su rostro.

Sintiose desfallecer hasta el punto de parecerle que los infernales espíritus le arrancaban, al acercarse en sus vuelos, partículas de existencia.

En uno de los instantes que la chusma fantástica le dejó libre, pudo ver que las ruinas habían desaparecido, y que en su lugar solo existía una luenga columna de llamas que, atravesando el espacio, se perdía en lo infinito.

Al momento se sintió empujado a ella por una fuerza oculta e incontrastable.

Pretendió resistirse con tenacidad, pero sus esfuerzos fueron inútiles, y al poco rato viose junto a la flameante columna.

Un horizonte de fuego se extendió ante sus ojos, sus entrañas se retorcieron como abrasadas, y sintió sobre la cabeza un peso, como si todo el mundo se hubiese desplomado sobre ella.

No pudo más. Su razón se oscureció, sus piernas flaquearon, y cayó sobre las llamas.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cuando volvió en sí, viose tendido en el centro del bosque y con las ropas empapadas por el rocío de la mañana.

En aquel instante la blanquecina luz del alba comenzaba a filtrarse por entre las ramas de los árboles.

El templario se levantó del suelo, y entonces pudo notar que su diestra empuñaba con fuerza un objeto.

Examinole a la naciente luz, y no pudo ahogar un grito de sorpresa y satisfacción.

Lo que su mano oprimía era una espada.

III

Grandes hazañas llevó a cabo en Palestina don Pedro de Peñafiel. Su espada fue el terror de los agarenos, y sus más bravos paladines nunca pudieron vencer al caballero templario.

Después de muchos años, don Pedro tornó al castillo de Monzón, precedido por el rumor de los heroicos hechos, y allí murió bastante viejo entre sus compañeros, que lamentaron la pérdida que sufrían las armas cristianas.

Por disposición suya le enterraron con la espada; y ambos bajaron al panteón de los templarios, situado en las entrañas del monte que sustentaba el castillo de Monzón.

Algunos años permanecieron envueltos en la oscuridad del fúnebre recinto, y los gusanos y el orín hicieron huella en el caballero y su espada.

Pero un día las puertas de bronce del panteón se agitaron, y rechinando se abrieron para dar paso a un grupo de hombres con antorchas, al cual precedía un niño rubio de aspecto varonil.

La losa de mármol que cubría el cuerpo de don Pedro fue levantada, y apareció el esqueleto del templario cubierto por la armadura y oprimiendo la mágica espada entre los guanteletes de hierro.

Entonces el niño acercose al sepulcro, contempló fijamente las huecas y negras órbitas del cráneo del caballero, y luego cogió la espada de las férreas manos que, libres ya, resbalaron por la coraza para caer a los lados del cuerpo.

Aquella ya no se separó jamás del rubio infante, porque este era don Jaime I, y la espada aquel invencible Tizón que conquistó las Baleares y Valencia.