Apenas ha empezado la primavera de 1920 el tren en que viaja Blasco Ibáñez cruza la frontera mexicana, en dirección sur. Desde su llegada a los Estados Unidos, el novelista ha declarado su intención de viajar al país hermano, entre otros motivos, para documentarse y escribir la novela que se titulará El águila y la serpiente. Por aquel entonces no solo es conocido como el famoso autor de Los cuatro jinetes del Apocalipsis, sino que también sus títulos anteriores se han vendido en México, así como se han leído sus colaboraciones periodísticas en rotativos como El Imparcial. Existe, además, una relación personal con determinados escritores, políticos o acaudalados personajes de la nación azteca. Su viaje, que durará poco más de seis semanas, es percibido por unos con notable expectación, mientras que hay otra gente que especula con la posibilidad de que Blasco pretenda obtener los favores del presidente Venustiano Carranza para su nuevo proyecto novelesco. De hecho, aunque la situación política entre los Estados Unidos y México atraviesa por unos momentos muy tensos, a la vez que el escritor no renuncia a su deseo de ampliar sus horizontes geográficos, el mismo Carranza designa a Ricardo Adalid para que acompañe a su ilustre huésped desde Nueva York.

Un huésped de cuyo periplo mexicano se suele evocar su encuentro con don Venustiano en su residencia de Chapultepec (Excélsior, 25-III-1920) y, sobre todo, el testimonio cronístico que ofrecerá del proceso revolucionario en aquellos artículos mordaces publicados en la prensa estadounidense, a partir de mayo, y reunidos después en El militarismo mexicano. Lejos de plantear aquí si la visión crítica exhibida por Blasco se ajustaba más o menos a la realidad observada, o si estuvo condicionada por intereses de ciertas compañías petrolíferas estadounidenses, se recupera información sobre otros aspectos puntuales de la aventura mexicana de Blasco Ibáñez. En concreto, la que le condujo hasta el majestuoso complejo arqueológico de Teotihuacán, al nordeste de la capital del país.

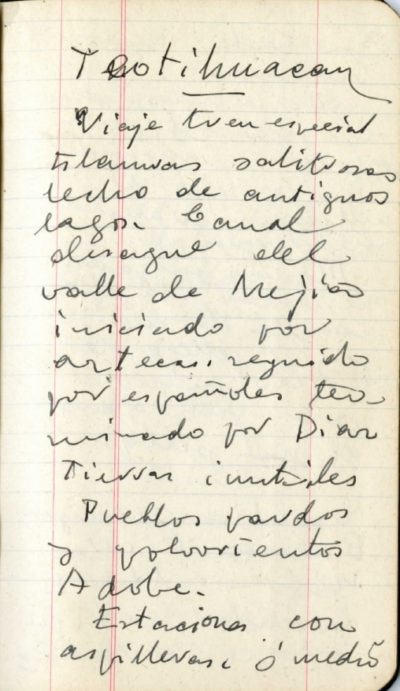

Curiosamente, en la relación de esta jornada «turística», desarrollada al margen de los formulismos oficiales, coincide, en lo sustancial, la noticia recopilada por el diario puertorriqueño El Mundo («El Gran Blasco Ibáñez en la región de Teotihuacán», 23 de abril de 1920), con las notas manuscritas recogidas por el propio novelista en El águila y la serpiente, uno de los cuadernos depositados por la Fundación C. E. Vicente Blasco Ibáñez, en la Casa Museo.

La expedición ha sido organizada por el general Francisco José Múgica, personaje que va a ostentar, entre otros, los cargos de jefe del Departamento de Aprovisionamientos Generales de la Nación y gobernador de Michoacán, y que no solo tendrá un papel activo durante el desplazamiento de Blasco por varios Estados mexicanos, sino que, según corrobora Javier Varela, «había tenido una parte destacadísima en la decisión acerca de la visita del escritor, luego de conocerle en Nueva York» (El último conquistador: Blasco Ibáñez (1867-1928), Madrid, Tecnos, p. 753).

Amigos del novelista y otros del organizador parten, a las ocho de la mañana, desde México D. F., teniendo como destino final el «sitio denominado La Ciudadela, donde, como se sabe, se han hecho últimamente descubrimientos que son en realidad sensacionales». En efecto, en los meses precedentes, las excavaciones lideradas en dicho conjunto arqueológico (1917-1921), al sur del río San Juan, por el arqueólogo Manuel Gamio han desembocado en el valiosísimo hallazgo de la pirámide de la Serpiente Emplumada o templo de Quetzalcóatl.

A pesar de los vastos conocimientos espaciales del visitante, el empedernido viajero no puede esconder la admiración que le provocan las esculturas que decoran los lados del edificio. Así anota en su libreta: «Cabezas monstruos que parecen cocodrilos Cabezas búhos por arriba con ojos redondos Por abajo mandíbulas serpientes Siempre colmillos redondos vigorosísimos». Todo lo mira con asombro, e igual opinión le merece lo observado en la pirámide del Sol, a cuya cima asciende para escuchar desde allí a los intérpretes de la chirimía y del huéhuetl, para más tarde dejar constancia de ello en sus apuntes: «En una meseta los dulzaineros incansables».

La espectacularidad del escenario garantiza la satisfacción del viajero. Pero aún hay más. Porque los anfitriones de la visita se han propuesto rendirle un homenaje fraternal al exitoso novelista. Para ello, se ha ideado un banquete, singular en un doble sentido: primero, por celebrarse en una gruta geológica (donde actualmente todavía se emplaza un famoso restaurante); segundo, porque el ágape tendrá un «sabor nacional», a la par que bibliográfico, pues los distintos platos han sido bautizados con otros tantos títulos del escritor:

Arroz… y tartana.

Huevos a la Cuatro jinetes del Apocalipsis.

Barbacoa de La barraca.

Salsa Sangre y arena.

Mole de guajalote a la Mare Nostrum.

Frijoles que Los muertos mandan.

Fruta cogida Entre naranjos.

Dulces a La maja desnuda.

Café de Oriente.

Cognac de El país del Arte.

Cerveza de La ciudad de todo el mundo.

Pulque tricolor no conocido por Los primeros hombres blancos.

Crema de Sónnica la Cortesana.

Los licores fueron servidos en Cañas y barros.

Y los placeres culinarios obrarán un mejor efecto si se les aliña con un toque artístico. Entonces se requiere el concurso de Carlos González, para que estampe el original menú sobre acuarelas donde se recogen motivos teotihuacanos. No se ha escatimado en detalle alguno. Como puede verificarse, a continuación. Para el evento, se ha preparado una edición reducida, de veinticinco ejemplares, del libro Teotihuacán. El templo de Quetzacóalt, escrito por el propio señor Manuel Gamio, arqueólogo e intelectual mexicano que meses más tarde aparecerá mencionado en la prensa hispanounidense como «buen amigo don Vicente Blasco Ibáñez» (Ignacio E. Lozano, «Mi visita a Acolman y San Juan de Teotihuacán», La Prensa, San Antonio, Tx., 25-VII-1920).

El novelista recibe un ejemplar del libro, dedicado por el general Mújica, y, como si estuviera siendo agasajado en su propia tierra natal, ve complacido cómo la comida es amenizada por ritmos y bailes de la nación hermana. La cantante de ópera Josefina Llaca es la encargada de darle voz a conocidas composiciones mexicanas. Luego, desfilan entre los concurrentes jóvenes graciosas y danzantes vestidos de charro para bailar el típico jarabe tapatío: «Música orquesta […] Él echa sombrerón suelo Bailan en torno», registra en su cuaderno el viajero. Un autor que en esta fecha está convencido de que sus anotaciones y breves impresiones sobre los espacios recorridos y los tipos conocidos le servirán como soporte documental para escribir El águila y la serpiente. En dicha historia, conforme a la expresión de su futuro creador, quedará patente el propósito de aquel «que antes que literato era revolucionario» para defender la imagen de México, mientras incorpora a la misma un capítulo dedicado a sus observaciones sobre Teotihuacán.

Circunstancias posteriores decidirán que este proyecto no termine materializándose más allá de los cuatro capítulos que Blasco llega a escribir. Aun así, valgan estas líneas como mínima reivindicación de la riqueza humana y geográfica del movimiento vital del novelista, objeto de los más diversos festejos en latitudes remotas. En este caso, permitiendo aflorar la cordialidad de muchos mexicanos que recibieron al célebre autor como uno de los suyos.