Pocos meses después de las conmemoraciones del Centenario de la Argentina, cuando Blasco Ibáñez se hallaba enfrascado en esa aventura que emprendió como colono en Cervantes y Nueva Valencia, se concretó una iniciativa tendente a reforzar los vínculos entre el pueblo argentino y España: la inauguración del Ateneo Hispanoamericano. La idea había surgido de la complicidad entre españoles residentes en aquel país que echaban de menos la existencia de un club o institución cultural donde dar curso a sus inquietudes intelectuales, a la vez que se fomentaba la hermandad hispano-argentina. Divulgado el proyecto, en apenas dos semanas, se adhirieron al mismo un centenar de socios, de forma que, tras la aprobación de los pertinentes estatutos, quedó formada una comisión directiva, cuyo presidente sería el doctor Carlos Malagarriga (Mundo Gráfico, 20-11-1912).

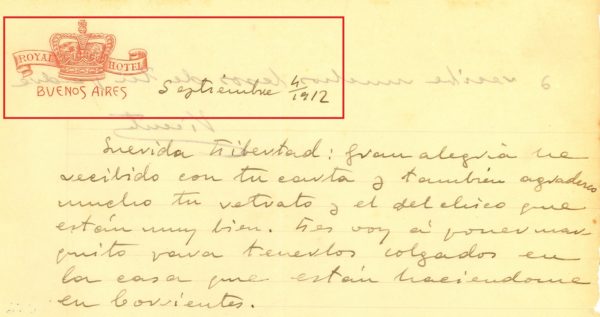

Los trabajos de acondicionamiento del local elegido como sede del Ateneo, en la calle Rivadavia, 1391, de Buenos Aires, se vieron culminados con su inauguración el 1 de septiembre de 1912. Al acto oficial no podía faltar Blasco Ibáñez, quien por aquellos días, como rezaba la carta de 4 del mismo mes a su hija Libertad, se encontraba hospedado en el hotel Royal de la capital. Asimismo, el novelista valenciano iba a tener la oportunidad de reencontrarse con diversas personalidades con las que trabó una estrecha amistad durante esos años. Entre los asistentes, el ministro de Instrucción Pública, señor Garro, y el secretario del ministro de Agricultura, señor Andrés Llamazares; así como también distinguidas figuras del ámbito universitario, como Joaquín V. González o Norberto Piñero; y de las letras, signifíquese la presencia del poeta nicaragüense Rubén Darío. Además, una concurrencia numerosa.

La ceremonia dio inicio a una hora tan taurina como las cinco de la tarde, tomando la palabra el doctor Malagarriga, Joaquín V. González y el propio Darío, para recitar el soneto «Español», en homenaje de los fundadores del Ateneo, con versos como estos:

Yo siempre fui, por alma y por cabeza,

español de conciencia, obra y deseo.

Y yo nada concibo y nada veo

sino español por mi naturaleza.

Por similares derroteros transitó la alocución de Blasco Ibáñez, dando una vez más testimonio del mismo españolismo ferviente que había demostrado en su gira de conferencias por la Argentina, en 1909. Como indicaba R. Monner Sans, en la crónica del acto publicada en La Ilustración Artística (14-10-1912), el discurso de Blasco, aplaudido reiteradamente por el auditorio, fue «un verdadero himno a la lengua española». Para él, como insistiría en numerosas ocasiones, sobre todo a partir de 1909, el idioma era el vehículo idóneo para reafirmar la hermandad de raza entre España y todos aquellos países, desde el cabo de Hornos hasta Texas, donde se hablaba el castellano, la idea sobre la que sustentar la quimera de una república cultural transatlántica cuyo presidente honorífico sería Miguel de Cervantes.

A continuación se reproduce el citado discurso: «El alma del idioma», tal como fue recogido en la publicación España y América (febrero 1913, pp. 92-93):

En la reciente inauguración del Ateneo Hispano-Americano, en Buenos Aires, el popular novelista español Sr. Blasco Ibáñez, pronunció el siguiente elocuente discurso, que entusiasmó a la concurrencia, mereciendo los aplausos más calurosos.

La síntesis que publicamos a continuación, es apenas un pálido reflejo de la brillante peroración:

«Modesto es el local en que estamos; modesto es el aparato de este salón; pero así como las religiones no miden su valor moral por la suntuosidad de sus templos, por su rica ornamentación, por las vestiduras de sus sacerdotes, recamadas de oro y bordados, sino por la elevación de sus doctrinas, del mismo modo la inauguración de este Ateneo, que no puede ser más modesta, representa más para nosotros por sus fines, por sus tendencias, por sus ideales, que por su aparato y por sus manifestaciones exteriores.»

Después de un párrafo en el que condensó los fines que persigue el Ateneo Hispano-Americano, entonó un canto a la raza y a la lengua española, diciendo:

«Existe una España ideal, una España que cuenta con noventa o cien millones de españoles, una España que se extiende a uno y otro lado del Atlántico, que vibra en todos los rincones del mundo, en lo más recóndito del Asia, en lo más olvidado de todos los archipiélagos de la Oceanía, así como si los mares inmensos no fueran más que ríos que emanan de un mismo cauce y se esparcen por un solo continente.

Esa España es como una gran alma común a todos nosotros, en la que no ha habido más división que la que produjeron contrariedades y disturbios políticos.

Pero esa alma fraccionada en diversos fragmentos, esparcida por el mundo, no ha perdido su vinculación, su coherencia, sus puntos de contacto, puesto que están unidos entre sí esos elementos, como si fueran parte integrante de una masa que si en un momento ha podido suponerse separada y dividida, está unida por lazos, por relaciones, por vínculos, por circunstancias morales y materiales que borran toda separación y la hacen compacta y unida como una sola masa y como una sola idea, como un solo vínculo.

Este vínculo, este ligamento que ha mantenido en ínfimo contacto esos fragmentos, ha sido el idioma, ese idioma que sintetiza y devuelve el alma de la raza; que es su historia, su historia aventurera, heroica, digna de ser cantada por el verbo épico de Homero y cuya brillantez forma parte de la leyenda de la raza, magnífica, vibrante, heroica; raza de conquistadores, de poetas; raza de aventureros, que lleva dentro de sí el valor de aquellos hombres que llegaron a la tierra adivinada con el alma pura y brillante como una espada desnuda.

El alma colectiva existe, pese a lo que digan los detractores de ese sentimiento, poniendo por encima las materialidades del vivir contemporáneo. Y nosotros lo estamos viendo todos los días, pues ahora mismo, en el universo se reproduce el milagro de una unidad esplendorosa formada por la existencia de una lengua que algunos llaman muerta porque no es la primera en la obra cotidiana del comercio y de la industria. Hay una lengua que prueba la existencia de una alma colectiva por medio del idioma, y ese mismo idioma se habla a la misma hora del día en todas las latitudes, en todos los climas, por hombres de todas las razas.

No creáis que con mis palabras trato de poner en la cúspide la genial idealidad de nuestra raza y de suponer que todo lo argentino es debido al esfuerzo de España y de los españoles; no. En sus grandes edificios, en que la arquitectura ha puesto en su ornato todas las filigranas y todas las maravillas del arte, hay una parte que halaga la vista, parece lo esencial, que se nota como lo más sobresaliente.

Son las columnas, los capiteles, la exteriorización de la parte ornamental y decorativa de mayor originalidad y aparato. Sin embargo, suele suceder que nadie se acuerda de los pilares, de los cimientos, de las obras sólidas y consistentes, que mantienen todo el edificio. En la Argentina, como en las otras naciones de la América hispana, los demás, los que han llegado después que nosotros, han puesto los capiteles, las columnas, los tapices, la ornamentación; pero no hay que olvidar, no es posible olvidar que hemos sido nosotros los que hemos puesto los cimientos y sobre ellos hemos levantado los pilares, las sólidas puertas, resistentes, poderosas, eternas, que mantienen el edificio con toda la resistencia y toda la fuerza de nuestro espíritu y toda la majestad de nuestra raza.

España, el alma de España, que es el alma de todos los pueblos que hablan la lengua castellana, pudiera compararse a otro pueblo grande por sus tradiciones y por su ponderación en la historia de los pueblos, pueblo maravilloso del arte; y cuyo paso a través de los siglos ha dejado una huella inmortal.

Extendiendo la vista por este espacio reducidísimo, veo que aunque hay en este estrado y en la distinguida concurrencia las personas más preclaras de la intelectualidad argentina y española, hay también hombres que representan el comercio y la industria y el trabajo.

Esto me ha hecho recordar ese pueblo maravilloso, esa Grecia actual, un pueblo de tradición, que irradia a través de los siglos sobre el resto del mundo, con el fulgor que efluye de un poeta y de un artista, porque esa Grecia moderna, que hasta hace pocos años apenas tenía personalidad en el concierto de las naciones, en esa Grecia que apareció consumida, aplastada por el peso de Turquía, en ese pueblo cuya personalidad en la vida de los pueblos modernos apenas si tiene otra significación que la de un pequeño grano de arena en una inmensa playa.

Sus hombres, esparcidos por todo el mundo, dedicados al comercio y a la industria, en Hungría y en Constantinopla, en Bheyruth y en Salónica, en Europa o en África, o en América, cuando mueren, nunca se olvidan de que en aquel trozo de tierra lejana, donde se yerguen las columnas del Parthenon, respetadas por la mano de la civilización antigua y moderna, hay universidades y escuelas y ninguno se olvida de dejar un legado para crear o mantener aquellos centros de cultura, donde se mantiene vivo el valor y el genio de la raza, conservada a través de los siglos.

El alma española tiene un sello más característico, más universal, más vivo, más extenso, pudiera decirse, puesto que no se limita a los hombres de un mismo pueblo, sino que se extiende a los hombres de un mismo idioma.

El alma del idioma es tan grande, tan magna, que no la podemos olvidar, no la podemos separar de nosotros, no podemos apartarla de nuestro espíritu, ni aun en aquellos momentos en que el desaliento nos impele a renegar de nosotros mismos y de nuestra raza, porque si nos maldecimos hemos de maldecirnos en castellano, que es el idioma que vibra en nuestra alma, puesto que nace en nosotros, se exterioriza en nuestros primeros balbuceos y sólo termina en la inmovilidad de la tumba, cuando decimos el último adiós a la vida.

Es la idea que hace vibrar nuestra alma con los más gratos sentimientos de ternura y que dice ¡Amor!; es la que dice ¡Honor, siempre honor! cuando en las complicaciones del espíritu nos sentimos arrastrados en la vorágine de la vida. Es la que cuando nos sentimos agitados bajo el deseo de rebelión, nos grita ¡Sangre!, la que cuando aspiramos a algo más grande, más alto, nos susurra al olvido, como una música celeste, la mágica palabra que nos habla de ¡Gloria!»